Traducido por José M. Hernández Lagunes

En su colección de ensayos sobre la teoría de la poesía, The Triggering Town, el poeta Richard Hugo comienza con una máxima: “no comuniques”. Esto podría parecer fuera de lugar para un tutorial de redacción; ciertamente va en contra de la primera regla de todos los profesores de periodismo y de composición de nivel básico: buscar la claridad por encima de todo. Parte de la estrategia de Hugo es el despiste; es un poeta, por supuesto, y a los poetas no se les paga por salir a decir cosas. Pero esa es la cuestión. La poesía no puede salir a decir cosas, o no sería poesía, y eso tiene su valor. “Cuando el lenguaje sólo existe para transmitir información”, advierte, “se está muriendo”. Para llegar al alma de la redacción, hay que bucear entre las grietas del lenguaje, permitir que las palabras se enturbien y confundan y se abran a la interpretación. Ahí es donde vive la humanidad, el sentimiento. Escribir para conseguir una claridad perfecta es la cuantificación del lenguaje.

La pizarra ha sido una fuente de conflicto para los cronistas deportivos desde su introducción en 1859. Cada partido se cuenta de dos maneras diferentes: a través del texto y, de nuevo, a través de los números. Siempre se ha producido un incómodo solapamiento entre ambos, aunque su coexistencia, si no simbiosis, continúa. Pero aunque la invención tabular de Henry Chadwick es sin duda un regalo para nuestro deporte, y especialmente para sus historiadores, también conlleva un trasfondo más oscuro: el uso deshumanizado de las estadísticas para evaluar el rendimiento de los jugadores. La idea básica de que nuestro trabajo, como personas, puede ponerse en números, y que nuestro sustento puede depender de esa medición (y, fundamentalmente, de los sesgos inherentes a ella) es un mal.

Los escritores siempre han tenido que defenderse en un mundo de números; los creativos, doblemente. Hugo titula alegremente otro capítulo de su libro “In Defense of Creative Writing Classes“, señalando rápidamente que la gente parece estar dispuesta a pagar por ellas, por lo que deben tener algún valor. Pero desde la perspectiva de la universidad, con sus propias normas de rendimiento, el valor es menos claro.

Hugo profundiza en el conflicto entre su gente y el resto de la academia, que ve su trabajo en términos de clases de almohada poco rigurosas, fuera del ámbito del estudio serio. Él sostiene que es todo lo contrario: escribir bien es extremadamente difícil, como puede atestiguar cualquiera que lo haya intentado, y la gente que no piensa así no sabe lo que es escribir bien, como también puede atestiguar cualquiera que haya leído un trabajo académico. En cuanto a las calificaciones, se declara culpable: da dieces fáciles, porque no le importa en absoluto la calificación. La cuantificación del rendimiento académico es inútil y problemática, pero lo es doblemente para los escritores creativos. O se publican o no se publican. ¿Por qué ponerles promedio?

Irónicamente, lo que tenemos no es un choque de claridad contra vaguedad, sino dos tipos distintos de vaguedad: uno que se resiste a la destrucción del matiz, y otro que lo destruye en un esfuerzo por parecer inteligente, superior. Los poetas, que se niegan a basarse en hechos verificables, son también los que escriben directa y claramente. Como continúa el autor:

Otra razón de la disminución del interés de los estudiantes en los cursos de literatura es la tendencia de los profesores a establecer y mantener ventajas emocionales sobre los estudiantes. Parece que han adquirido conocimientos para sentirse superiores a los que no los tienen. Una actitud extraña para un profesor: no querer dar y compartir. No se les da tan bien como a los ejecutivos de las empresas. Tal vez por eso deben limitar sus víctimas para los jóvenes.

Y un par de párrafos después: “Eso hace que los académicos parezcan mezquinos. Pero, diantres, algunos son mezquinos”. Por supuesto, la queja de Hugo no se limita al mundo académico, ni al empresarial. Los profesores no son, como creo que el poeta estaría de acuerdo, personas intrínsecamente mezquinas. Funcionan en un sistema que premia un determinado tipo de comportamiento, protege y potencia a quienes lo practican, y por eso son mezquinos. Es la supervivencia de la astucia.

Este sentido de superioridad, este aislamiento, es exactamente el tipo de lenguaje que la Sabermetría temprana fue diseñada para borrar en el béisbol. Los de fuera veían a la autoridad citar su propio precedente, y proteger las puertas, más interesados en su propia seguridad que en el objetivo de ganar partidos. (Se puede dejar que lector decida si esos primeros analistas derribaron puertas, o las instalaron…). El truco de utilizar el lenguaje para ofuscar y protegerse es universal; el uso de la jerga, los chistes internos y la expresión aislante se denomina literalmente “dentro del béisbol”. Cuanto menos entienda la gente de fuera lo que haces, más difícil será exigir que te despidan por no hacerlo.

Las pizarras y las estadísticas de Henry Chadwick estaban diseñadas para celebrar la grandeza, pero también castigaban la ineptitud. Las estadísticas del béisbol facilitaban la detección de los eslabones débiles de un equipo. Durante mucho tiempo, eso funcionó bastante bien, aunque los prejuicios personales de Chadwick sobre lo que valía la pena medir se infiltraron entre sus seguidores, en detrimento de hombres como Roy Cullenbine y Frank Fernández, hombres que ayudaron a sus equipos de maneras que no calificaban para el reverso de la tarjeta de béisbol. Pero con el tiempo, con el crecimiento de los sistemas de proyección, el concepto aceptable de responsabilidad personal por el mal desempeño se transformó en un castigo por un futuro probable.

El resultado es un sistema tan inhumano como cualquier otro algoritmo diseñado para la eficiencia humana: la cuota de remisiones vinculada a los cajeros de los bancos, por ejemplo, o los relojes invisibles que cronometran al cajero y al empleado del centro de distribución. Estos instrumentos contundentes no deberían existir, y lo hacen porque, como ocurre con el lenguaje académico, hay una recompensa en ellos. Pero esa responsabilidad, y su naturaleza arbitraria, nunca parecen extenderse hacia arriba en el escalafón. Los profesores y los ejecutivos de cuentas y los directores generales rara vez cuentan con marcadores, y cuando los tienen carecen de la claridad, la especificidad de los que están en la parte inferior de la escala.

En la era moderna del béisbol hemos asistido a un gran cambio en la forma en que los jugadores son tratados por sus empresas. Autores como Jim Brosnan y Jim Bouton describieron sus propias negociaciones de contrato, e incluso entonces fueron cuantificadas. Pero ellos mismos pudieron utilizar esos números; habían tenido buenos años, merecían la recompensa de la promesa cumplida. Los equipos ya no operan así, como vimos en los flojos periodos de agencia libre de finales de la década de los 2010. Imagínate que el súper siguiera calificando a sus cajeros a base a sus algoritmos, pero que en lugar de puntuarlos por su rendimiento, los despidiera por el rendimiento que se proyectaba tendrían en el siguiente trimestre.

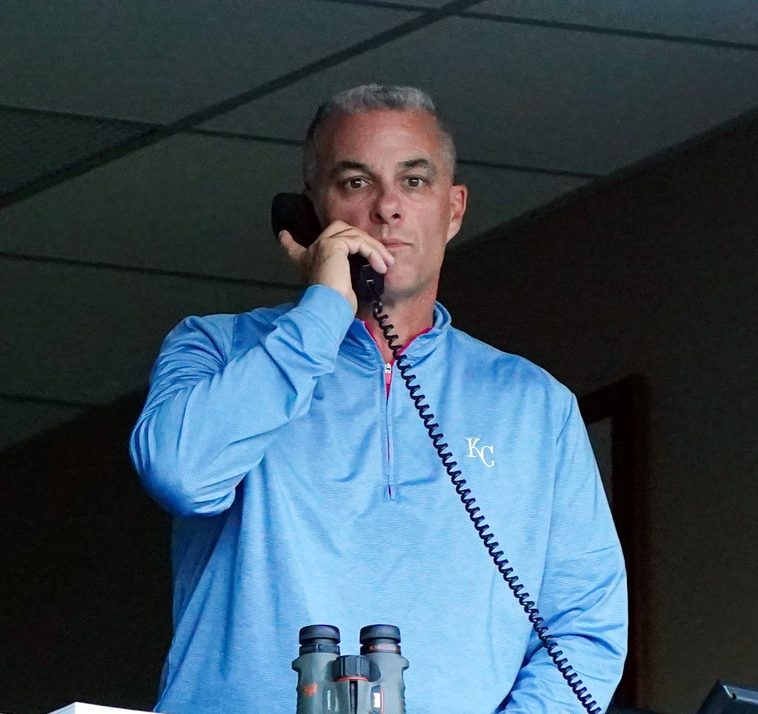

Pero mientras los salarios del béisbol han pasado al tiempo futuro, no han aplicado la misma lógica a sus propios ejecutivos. ¿Merece Dayton Moore, siete años después de llegar a la cima de la montaña, ser despedido? ¿Merece Al Avila [sic]? ¿Cuánto tiempo más debe recibir Jerry Dipoto si los Mariners terminan en .500? El mero hecho de que nos cueste responder a esa pregunta es un fallo de comunicación. Si se tratara de jugadores, podríamos mirar su historial, edad, salud, métricas subyacentes, proyectar la temporada 2023, y planificar en consecuencia. Eso es lo que hacen los hombres con sus propios jugadores. Pero no hay proyecciones para Dayton Moore.

Lo que sí sabemos es que es muy difícil despedir a un ejecutivo que ha tenido éxito en el pasado, pero las propias acciones de los ejecutivos de la MLB hacia sus propios empleados deberían decirnos que el pasado no importa. Si los equipos se niegan a pagar a Aaron Judge en 2023 por lo que hizo en 2022, ¿por qué lo harían con su gerencia?

Me gustaría pensar, y creo que Hugo lo defendería, que todos nos merecemos las zonas intermedias. Que ninguno de nosotros, como personas, como empleados, como deportistas, deberíamos tener nuestro trabajo reducido puramente a números, a ser transparentemente analizados. Pero al igual que sus batallas con los profesores de literatura, los que se pasan la vida intentando descifrar el arte, esto no va a cambiar. La gente se comporta como el sistema le recompensa por portarse bien. Tal vez el deporte habría sido mejor si Chadwick hubiera olvidado su lápiz aquel día de 1859, y tuviéramos que disfrutar del deporte sólo en un único y vivo tiempo presente. Es un poco tarde para eso.

Pero si los jugadores están condenados a estar sujetos a esta lengua muerta del marcador y las estadísticas, también deberían estarlo sus jefes. Es hora de cuantificar mejor el éxito de los ejecutivos, o si no mejor, al menos más. La gente siempre se cubrirá las espaldas si les das la oportunidad. Pasarán la pelota; el propietario culpará al gerente general, el gerente dirá que no se le dio el presupuesto que necesitaba. Anunciarán las condiciones contractuales de sus jugadores mientras esconden sus propios beneficios en las pólizas. Si los prospectos pueden ser etiquetados como fallidos, también los que los reclutan. Claridad para todos, o para ninguno.

Thank you for reading

This is a free article. If you enjoyed it, consider subscribing to Baseball Prospectus. Subscriptions support ongoing public baseball research and analysis in an increasingly proprietary environment.

Subscribe now